Un licenciement pour motif économique peut bouleverser un parcours professionnel. Que faire après cette annonce ? Comment assurer une transition rapide vers une nouvelle activité professionnelle ? Le Contrat de Sécurisation Professionnelle (CSP) est une solution proposée aux salariés concernés. Il permet d’accéder à un accompagnement spécifique et à certaines aides pour favoriser un retour à l’emploi. Mais qui peut être bénéficiaire du CSP ? Quels sont les délais à respecter en jours calendaires ? Existe-t-il un motif légitime pour refuser ce dispositif ?

- Le Contrat de Sécurisation Professionnelle (CSP) est un dispositif pour les salariés licenciés pour motif économique, offrant un accompagnement personnalisé et des aides financières pour faciliter le retour à l'emploi.

- Les entreprises de moins de 1 000 salariés ou en redressement judiciaire doivent proposer le CSP. Les salariés ont 21 jours pour accepter ou refuser, avec une rupture immédiate du contrat sans préavis si accepté.

- Le CSP inclut une allocation avantageuse, un suivi personnalisé et la possibilité de travailler temporairement. Des aides à la création d'entreprise sont disponibles après le CSP.

Je rentre dans le détail de chacun de ces points ci-dessous. Bonne lecture !

Principe et fonctionnement du CSP

Qu'est-ce que le CSP ?

Le contrat de sécurisation professionnelle (CSP) est un dispositif d'accompagnement destiné aux salariés ayant subi un licenciement pour motifs économiques. Il est mis en place lorsque l’entreprise rencontre des difficultés financières.

Quelle entreprise est concernée par le CSP ?

Le contrat de sécurisation professionnelle (CSP) doit être proposé par :

- les entreprises de moins de 1 000 salariés ;

- les entreprises en redressement ou en liquidation judiciaire, quel que soit leur effectif.

Si l’employeur ne propose pas le CSP au salarié, il doit verser une contribution spécifique :

- 2 mois de salaire brut si le salarié refuse le CSP ;

- 3 mois de salaire brut si le salarié accepte le CSP après l’avoir reçu de France Travail (ex-Pôle emploi).

Qui peut bénéficier du CSP ?

Pour adhérer au CSP, le salarié doit remplir les conditions suivantes :

- être licencié pour motif économique ;

- ne pas être en situation de bénéficier d’une retraite à taux plein ;

- être apte à exercer un emploi ;

- avoir travaillé au moins 88 jours ou 610 heures au cours des 24 derniers mois (36 derniers mois pour les salariés de plus de 53 ans) ;

- résider en France métropolitaine, dans les DOM (sauf Mayotte), ou dans certaines collectivités d’outre-mer.

Comment adhérer au CSP ?

La proposition de l'employeur

L’employeur doit informer individuellement chaque salarié concerné du contrat de sécurisation professionnelle (CSP). Cette information doit être écrite et remise contre récépissé.

La remise du document d’information sur le CSP intervient :

- lors de l’entretien préalable au licenciement, si cette étape est requise ;

- après la dernière réunion des représentants du personnel, lorsque le licenciement doit suivre la procédure de consultation prévue par le Code du travail.

Pour certains salariés protégés (comme les salariées en congé maternité), cette information peut être transmise le lendemain de la fin de leur période de protection.

Le document fourni par l’employeur doit mentionner :

- la date de remise du document, qui marque le début du délai de réflexion ;

- le délai de 21 jours dont dispose le salarié pour accepter ou refuser le CSP ;

- la date de rupture du contrat de travail en cas d’acceptation du dispositif.

Il comprend également un bulletin d’acceptation détachable que le salarié peut remplir et remettre s’il choisit d’adhérer au CSP.

La réponse du salarié

Le salarié dispose de 21 jours pour accepter ou refuser le CSP. Ce délai commence dès qu’il reçoit le document d’information sur le dispositif. Pour un salarié protégé, ce délai est prolongé jusqu’au lendemain de la notification de la décision de l’autorité administrative.

Durant cette période, France Travail propose un entretien d’information pour aider le salarié à mieux comprendre le dispositif et à faire son choix.

Si le salarié ne donne pas de réponse dans ce délai, son silence peut être considéré comme un refus du CSP.

Si l’employeur doit envoyer la lettre de licenciement alors que le délai de réflexion du salarié n’est pas encore expiré, il lui adresse une lettre recommandée pour :

- rappeler la date limite du délai de réflexion ;

- préciser que l’absence de réponse sera considérée comme un refus et entraînera l’envoi de la notification officielle du licenciement.

L’acceptation du CSP

Si le salarié accepte le contrat de sécurisation professionnelle, il doit remettre à son employeur :

- le bulletin d’acceptation signé ;

- une pièce d’identité.

L’employeur transmet ensuite ces documents à France Travail, dans la région où réside le salarié. Il doit aussi envoyer l’ensemble des documents nécessaires au traitement du dossier, notamment :

- l’attestation d’employeur ;

- la demande d’Allocation de Sécurisation Professionnelle remplie et signée par le salarié ;

- une copie de la carte Vitale.

Dans ce cas, son contrat de travail est rompu d'un commun accord à la date de fin du délai de réflexion.

Le refus ou l’absence de réponse

Si le salarié refuse le CSP ou ne répond pas dans les 21 jours, la procédure de licenciement suit son cours normal. Il ne pourra pas bénéficier :

- des mesures d’accompagnement spécifiques au CSP ;

- de l’Allocation de Sécurisation Professionnelle (ASP) ;

- de l’indemnité différentielle de reclassement ou de la prime de reclassement.

En revanche, s’il remplit les conditions requises, il pourra percevoir l’allocation chômage classique selon la réglementation en vigueur.

Conséquences de l’adhésion au CSP sur le contrat de travail et les indemnités

L’adhésion au CSP entraîne la rupture immédiate du contrat de travail dès la fin du délai de réflexion. Cette rupture est considérée comme un licenciement pour motif économique, mais sans préavis, ce qui signifie que :

- le salarié perçoit l’indemnité légale ou conventionnelle de licenciement, calculée comme s’il avait effectué son préavis ;

- si l’indemnité de préavis prévue dépasse trois mois de salaire, l’excédent est versé directement au salarié à la rupture de son contrat.

L’employeur doit également financer en partie l’Allocation de Sécurisation Professionnelle en versant à France Travail une somme équivalente au montant du préavis non effectué, charges incluses. France Travail, pour le compte de l’Unédic, est chargée du recouvrement de ces sommes.

Enfin, un salarié qui adhère au CSP sans avoir un an d’ancienneté perçoit directement l’équivalent de son indemnité de préavis à la rupture de son contrat.

Toute contestation liée à la rupture du contrat ou à son motif doit être engagée dans un délai de 12 mois après l’adhésion au CSP. Ce délai n’est opposable que si la proposition de CSP mentionne expressément cette information.

Quels sont les avantages d'un CSP ?

Le Contrat de Sécurisation Professionnelle (CSP) offre plusieurs avantages aux salariés licenciés pour motif économique. Il favorise leur reconversion professionnelle grâce à un accompagnement renforcé et une allocation spécifique plus avantageuse que l’Allocation de Retour à l’Emploi (ARE).

1. Un accompagnement personnalisé

Le salarié bénéficie d’un suivi individuel pour l’aider à retrouver un emploi ou créer son entreprise. Ce suivi comprend :

- un entretien de pré-bilan dans les 8 jours suivant l’acceptation du CSP. Il permet d’évaluer les compétences et d’orienter le salarié vers des formations adaptées ;

- un plan de sécurisation professionnelle, assuré par un conseiller tout au long du CSP. Ce plan inclut l’accès à des formations, des conseils pour la recherche d’emploi et une aide à la préparation des entretiens ;

- un entretien de suivi à 4 mois, qui permet d’analyser l’évolution du parcours et d’ajuster l’accompagnement si nécessaire.

Le CSP dure 12 mois. Toutefois, si le bénéficiaire reprend une activité professionnelle temporaire (contrat de travail de courte durée) pendant cette période, le CSP peut être prolongé jusqu'à 15 mois.

2. Une allocation plus avantageuse

Les bénéficiaires du CSP perçoivent l’Allocation de Sécurisation Professionnelle (ASP), dont le montant dépend de leur ancienneté dans l’entreprise.

Cette allocation est généralement plus avantageuse que l’allocation chômage classique. Elle correspond en principe à 75 % du salaire brut moyen perçu lors des 12 derniers mois, sous réserve de certaines conditions (notamment une ancienneté minimale de 12 mois chez le dernier employeur).

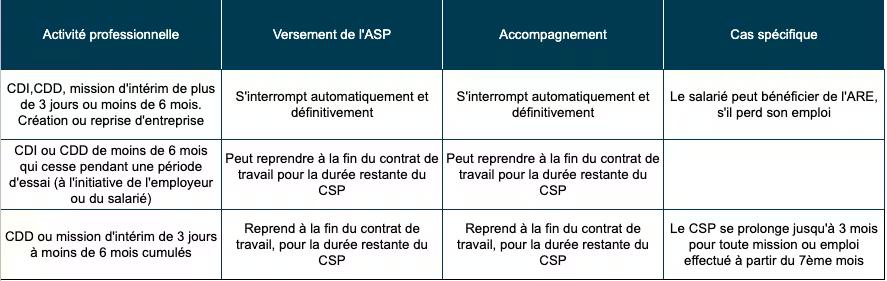

3. La possibilité de travailler temporairement

Pendant le CSP, un salarié peut accepter un CDD ou une mission en intérim sous certaines conditions :

- chaque contrat doit durer au moins 3 jours ;

- La durée totale de ces contrats ne doit pas dépasser 6 mois cumulés.

Quels sont les inconvénients du CSP ?

Le Contrat de Sécurisation Professionnelle (CSP) offre plusieurs avantages, mais présente aussi quelques contraintes à connaître :

- Obligations envers France Travail : comme tout demandeur d’emploi, le salarié doit s’actualiser chaque mois, participer aux actions de reclassement et assister aux entretiens de suivi.

- Refus d’une offre d’emploi : le CSP prend fin après deux refus d’une offre raisonnable d’emploi.

- Pas d’indemnité de préavis : l’adhésion au CSP entraîne la rupture immédiate du contrat de travail, empêchant le versement de l’indemnité de préavis. Seuls les salariés ayant moins d’un an d’ancienneté peuvent la percevoir.

- Passage au chômage classique après le CSP : si le salarié ne retrouve pas d’emploi avant la fin du CSP, il passe sous le régime de l’Allocation de Retour à l’Emploi (ARE). La durée de cette allocation est réduite du nombre de mois où l’Allocation de Sécurisation Professionnelle (ASP) a été versée.

Est-il possible de créer son entreprise pendant un CSP ?

Non, la création d’une entreprise met généralement fin au CSP. Un salarié ne peut donc pas créer une entreprise tout en conservant le CSP.

Cependant, dans certains cas très spécifiques, le maintien temporaire du CSP peut être envisagé si le bénéficiaire exerce une activité non salariée conservée.

Par ailleurs, une fois la période du CSP terminée et le passage à l’Allocation de Retour à l’Emploi (ARE), il devient possible de créer ou de reprendre une entreprise. Plusieurs aides à la création d’entreprise sont disponibles et peuvent être sollicitées.

Les aides disponibles pour la création d'entreprise suite à un CSP

Comment bénéficier de l'ARCE ?

L’ARCE (Aide à la Reprise et à la Création d’Entreprise) est accessible aux demandeurs d’emploi qui remplissent les conditions de l’ACRE (Aide aux Créateurs ou Repreneurs d’Entreprise) et qui disposent de droits ouverts à l’ARE (Allocation de Retour à l’Emploi).

Cette aide consiste à recevoir une partie des droits à l’ARE sous forme de capital, versé en deux fois. Son choix entraîne la renonciation à l’indemnisation mensuelle classique.

Pôle emploi : les aides de retour à l'emploi (ARE)

À la fin du Contrat de Sécurisation Professionnelle (CSP), si aucun emploi n’a été retrouvé par le salarié, une procédure simplifiée lui permet de s’inscrire comme demandeur d’emploi et de bénéficier des droits à l’ARE.

CSP ou ARE ? Quelles sont les différences ?

Voici les principales différences entre l’ASP (allocation spécifique du CSP) et l’ARE :

- le CSP n’est ouvert qu’à la suite d’un licenciement économique mais l’ARE concerne toutes les personnes privées involontairement d’emploi ;

- le CSP possède des conditions d’obtention différentes, que ce soit sur la durée de cotisation ou l’ancienneté ;

- l’indemnisation est plus importante dans le cadre du CSP qu’avec l’ARE ;

- la durée du Contrat de Sécurisation Professionnelle (CSP) est limitée à 12 mois, sauf cas de prolongation exceptionnelle. À l’inverse, la durée de versement de l’Allocation de Retour à l’Emploi (ARE) est généralement de 18 mois, mais peut être prolongée selon l'âge du bénéficiaire ;

- l’accompagnement et les actions de formation menés sont différents.

Les conditions d’indemnisation en CSP

Avec le CSP, le salarié a le statut de stagiaire de la formation professionnelle, ce qui implique plusieurs particularités :

- il ne perçoit pas d’indemnité de préavis (sauf si l'ancienneté dans l’entreprise est inférieure à 12 mois) ;

- il bénéficie d’une indemnisation sans délai d’attente, versée dès le lendemain de la rupture du contrat ;

- il perçoit une indemnisation à 75 % du salaire brut moyen des 12 derniers mois, pendant 12 mois maximum ;

- en cas d’ancienneté inférieure à un an, le montant de l’ASP est aligné sur ce qu’aurait été l’ARE ;

- l’ASP est exonérée de cotisations sociales, à l’exception de la cotisation au régime de retraite complémentaire ;

- la reprise d’une nouvelle activité professionnelle met fin au versement de l’ASP. Toutefois, la poursuite d’une activité non salariée peut, dans certains cas, être autorisée, sous réserve de respecter des conditions très restrictives.

Les conditions d’indemnisation avec l’ARE

L’Allocation de Retour à l’Emploi (ARE) est versée uniquement aux demandeurs d’emploi inscrits. Contrairement au CSP, le salarié perçoit l’intégralité de l’indemnité de préavis de la part de son employeur.

Il y a néanmoins plusieurs délais d’attente avant de recevoir l’ARE :

- un délai de 7 jours après la fin du contrat ;

- un différé d’indemnisation pour tout congé acquis et non pris ;

- un différé spécifique si des indemnités de rupture de contrat sont perçues.

L’ARE est aussi soumis aux contributions sociales telles que la CSG, la CRDS, et la cotisation au système de retraite complémentaire.

Enfin, l’ARE peut être cumulé avec une reprise d’emploi, sous réserve que les revenus ne dépassent pas un certain plafond, à consulter sur le site de France Travail.

Quelles sont les primes à l’issue du CSP ?

Attention, la prime de reclassement et l’indemnité différentielle de reclassement ne peuvent pas être cumulées.

Calcul de la prime de reclassement

Cette prime est accordée si les conditions suivantes sont remplies :

- ancienneté d’au moins 1 an dans l’entreprise avant le licenciement ;

- reprise d’un emploi d’au moins 6 mois avant la fin du 10ᵉ mois du CSP.

Dès la reprise d’activité, le CSP prend fin. Le salarié peut alors demander le versement de la prime de reclassement, qui correspond à 50 % des droits restants sur l’Allocation de Sécurisation Professionnelle (ASP).

Calcul de l’Indemnité différentielle de reclassement

Si le nouvel emploi offre un salaire inférieur à celui perçu avant le licenciement, une aide peut compenser la différence.

Conditions d’attribution :

- le nouvel emploi doit être retrouvé avant la fin du CSP ;

- l’indemnité est versée mensuellement, tant que le contrat de travail est en cours ;

- la durée de versement est limitée à 12 mois maximum ;

- le montant est plafonné à 50 % des droits restants sur l’ASP.

FAQ

- Assurez-vous que votre entreprise propose le CSP si elle remplit les critères requis.

- Informez-vous sur le processus d'acceptation et sur les documents à fournir pour adhérer au CSP.

- Profitez de l'accompagnement et des formations pour maximiser vos chances de retrouver un emploi.

- Envisagez la création d'une entreprise après le CSP et explorez les aides disponibles pour faciliter votre projet.

Et si vous souhaitez en savoir plus ou avez des questions, n'hésitez pas à contacter les experts Dougs.

Questions fréquentes

Que veut dire CSP ?

Comment arrêter son CSP ?

Est-ce que le CSP est comptabilisé pour la retraite ?

Peut-on recevoir des indemnités CSP suite à un arrêt maladie ?

CSP ou chômage ?

Quel salaire pour un CSP ?

Quels sont les pièges du CSP ?

Qui paie les 21 jours de réflexion CSP ?

Entre deux sessions de conseil client, supervision de bilans comptables, management et formation de ses équipes, elle s’adonne à sa passion : la rédaction de contenus. Elle met sa plume et son expertise au service de sujets de fond sur la création d’entreprise et la comptabilité.

En savoir plus